Oggi in Svizzera

Care lettrici, cari lettori,

è di oggi la notizia che Dardagny, villaggio vitivinicolo nel canton Ginevra è entrato a far parte dei borghi più belli della Svizzera. Vista l’evoluzione della situazione pandemica, la lista può tornare utile, almeno per noi che in Svizzera ci viviamo, per quando avremo voglia di viaggiare senza uscire dai confini. Ma anche per chi vorrà scoprire angoli sconosciuti della Confederazione.

Intanto, mentre io decido la meta del mio prossimo viaggio rossocrociato, vi lascio consultare le notizie del giorno.

Buona lettura

Il numero di omicidi in Svizzera sarebbe due volte più elevato rispetto alla cinquantina ufficialmente registrati ogni anno. A dirlo è il direttore dell’Istituto di medicina legale dell’università di Berna Christian Jackowski in un’intervista al domenicale NZZ am Sonntag.

Esperti del settore chiedono una revisione del Codice di procedura penale svizzero: l’articolo 253Collegamento esterno che tratta dell’esame dei cadaveri, è “formulato in malo modo“, dicono. Attualmente se un primo esame del cadavere non rivela alcun indizio di morte causata da un fattore esterno, questo può essere portato via.

Dovrebbero in particolare essere riconsiderati i decessi per avvelenamento, per soffocamento o annegamento e bisognerebbe in particolare precisare i criteri di applicazione. Il Ministero pubblico dovrebbe procurarsi per esempio un dossier medico del paziente per corroborare la tesi della morte naturale. In assenza di tutto ciò andrebbe imposto un esame approfondito o un’autopsia.

In Germania, per esempio, tutti i cadaveri sono sottoposti a un esame minuzioso da parte di uno specialista, prima di essere cremati. Per introdurre una tale procedura, che spesso consente di scoprire indizi mancanti a una prima analisi, in Svizzera dovrebbe essere creata un’apposita base legale.

- La notizia viene riportata anche da rsi.chCollegamento esterno

- Un nostro articolo sulle statistiche riguardanti i femminicidi

- Le cifre della violenzaCollegamento esterno in Svizzera

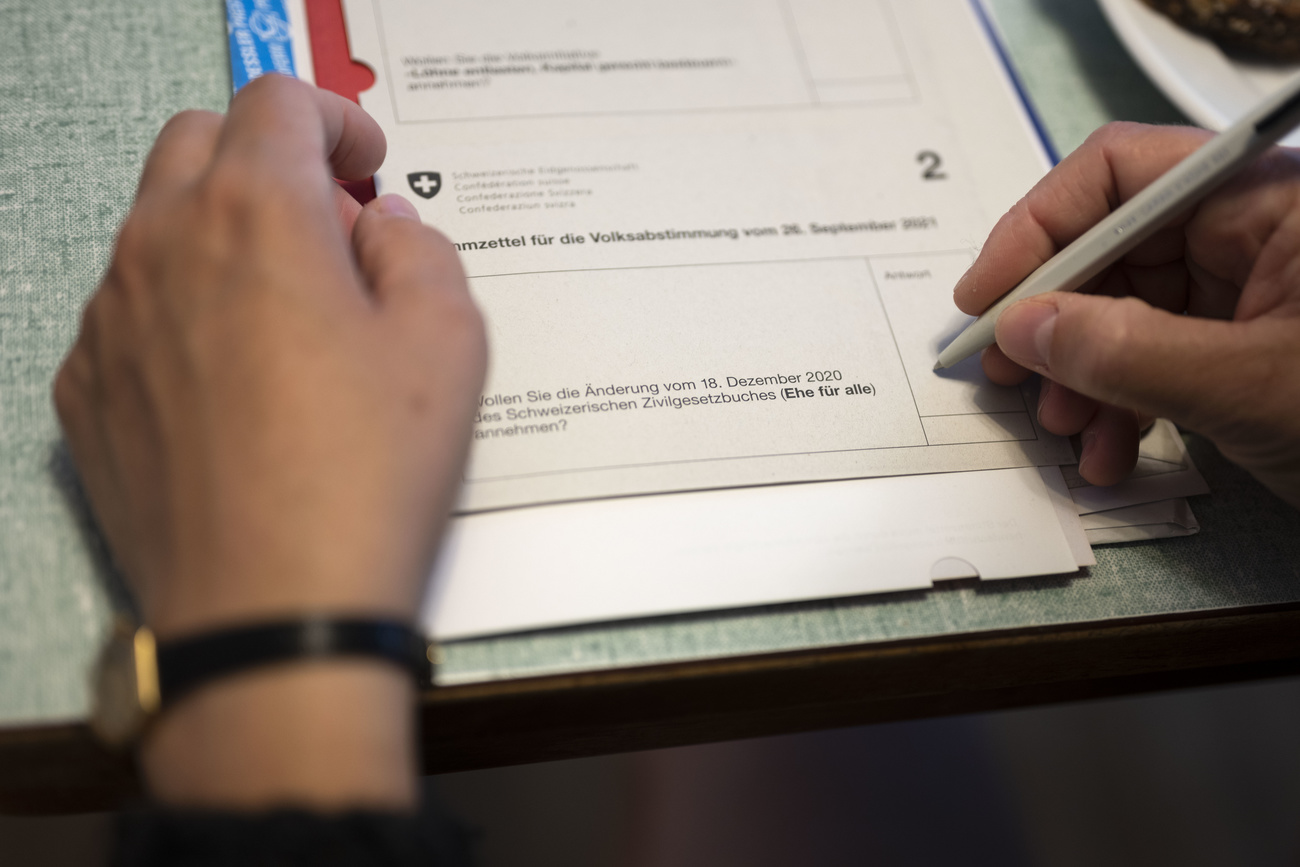

Una persona su tre in Svizzera non può votare perché non possiede il passaporto rossocrociato e nel Paese con il maggior numero di votazioni popolari al mondo queste persone provano una certa frustrazione.

“Ho già vissuto in diversi Paesi, ma solo qui in Svizzera ho dovuto confrontarmi direttamente con il fatto che altri abitanti decidano della mia vita e del mio benessere”: a dirlo è Estefania Cuero, consulente per la diversità e dottoranda all’Università di Losanna, in possesso del doppio passaporto ecuadoriano e tedesco.

Solo quattro nazioni al mondo concedono il diritto di voto a cittadini stranieri: Cile, Uruguay, Nuova Zelanda e Malawi. La Confederazione, quindi, si allinea a una tendenza globale. La questione della partecipazione della popolazione straniera, però, qui è diversa: la quota di stranieri è alta (24,2% del totale) ed essi rappresentano un’importante fetta del potenziale elettorato.

L’argomento principale dei favorevoli all’introduzione del diritto di voto per gli stranieri è che se queste persone sono integrate nella società, vi partecipano, contribuiscono in maniera attiva e pagano le imposte, dovrebbero poter decidere come viene gestita la loro vita nel Paese nel quale vivono.

- Una panoramica dei diritti politiciCollegamento esterno concessi agli stranieri in Svizzera

Il 57% degli studenti universitari in Svizzera fatica a portare avanti gli studi e uno su 10 decide di abbandonarli. A rivelarlo è uno studio dell’Ufficio federale di statistica effettuato prima della crisi pandemica.

Gli aspetti più problematici sono il contenuto stesso degli studi (per il 33% delle persone interrogate), la mancanza di motivazione (24%) e i problemi finanziari e personali (17% in entrambi i casi).

A seconda della fascia d’età cambiano però le difficoltà espresse: il contenuto non è un problema per chi ha già compiuto 30 anni. Questa categoria è però più toccata da ostacoli economici. Inoltre, chi non ha genitori con una formazione postobbligatoria (il 7% del totale) riscontra più difficoltà degli altri, sia per il contenuto che per l’aspetto finanziario.

Difficoltà di varia natura che possono portare ad abbandonare il percorso intrapreso. Spesso la decisione di gettare la spugna deriva da preoccupazioni legate al benessere psico-fisico: chi ritiene che la propria salute vada discretamente, male o molto male, pensa più spesso di abbandonare gli studi (17%). A prendere in considerazione l’opzione di lasciare i corsi vi sono pure gli studenti e le studentesse i cui genitori non hanno proseguito la formazione dopo la scuola dell’obbligo, quelli e quelle con difficoltà finanziarie, con un grado di occupazione superiore all’80% e di più di 35 anni. L’indirizzo di studio, invece, non influisce in modo significativo su questa intenzione.

- La notizia viene riportata su laregione.chCollegamento esterno

- Potete trovare lo studio completo a questo linkCollegamento esterno

- Un articolo del mio collega Riccardo Franciolli sul costo degli studi universitari in Svizzera

Gli amanti della cipolla (ma non solo) sono finalmente potuti tornare quest’anno allo storico Zibelemärit di Berna. L’edizione del 2020 era stata annullata a causa della pandemia per la prima volta in oltre 100 anni.

Come da tradizione, le “danze” si sono aperte alle 4.00 di lunedì mattina (il quarto lunedì di novembre) nelle vie del centro storico. Numerose le persone presenti sin dall’inizio, nonostante la pioggia e nonostante alcune limitazioni imposte dalle autorità. Gli espositori, per esempio, non sono stati autorizzati a distribuire bevande alcooliche.

Ridotta anche l’offerta di cipolle: nel 2019 ne sono state vendute 50 tonnellate, quest’anno si prevede che non saranno più di 25, anche a causa dell’estate piovosa e dei danni causati dalla grandine.

Non sono chiare le origini di questo mercato: una versione sostiene che ebbe inizio quando la città accordò ai coltivatori friburghesi il diritto di vendere gli ortaggi in città in novembre per ringraziarli dell’aiuto fornito in occasione di un grande incendio che nel 1405 distrusse il centro urbano. Secondo uno storico che si è recentemente interessato al tema, sarebbe invece una consuetudine introdotta nel 19esimo secolo da contadini friburghesi e del Seeland, la regione a nord-ovest di Berna, ai piedi del Giura. Allora il Zibelemärit iniziava l’11 novembre e durava due settimane.

- Il ritorno del Zibelemärit su cdt.chCollegamento esterno

- La pagina di bern.comCollegamento esterno dedicata al mercato delle cipolle (in tedesco)

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative