Frontalieri in bilico tra due diverse quarantene

Dipendenti sollecitati a tornare al lavoro benché ancora in quarantena da Covid: i non pochi casi denunciati nella Svizzera italiana dai sindacati OCST e UNIA fanno emergere la delicata situazione dei frontalieri, poiché in Italia e in Svizzera i criteri per uscire di casa dopo un isolamento non sono gli stessi. Differenze che creano malintesi e tensioni, proprio mentre la stampa italiana accusa la Confederazione di un approccio blando nella lotta alla pandemia.

“Numerose persone” dichiarano “di essere state minacciate di licenziamento se non si presentano al lavoro pur positive al Covid o in quarantena o riferiscono di essere state licenziate per aver chiesto il rispetto delle norme” di isolamento. È quanto si leggeva giovedì su ‘Il lavoro’, settimanale del sindacato OCST. L’articolo ricorda che l’infrazione delle norme Covid è punibile penalmente e sottolinea come le misure restrittive servano a garantire la salute pubblica, la sostenibilità del sistema sanitario e a evitare un secondo lockdown, a vantaggio anche della stessa economia.

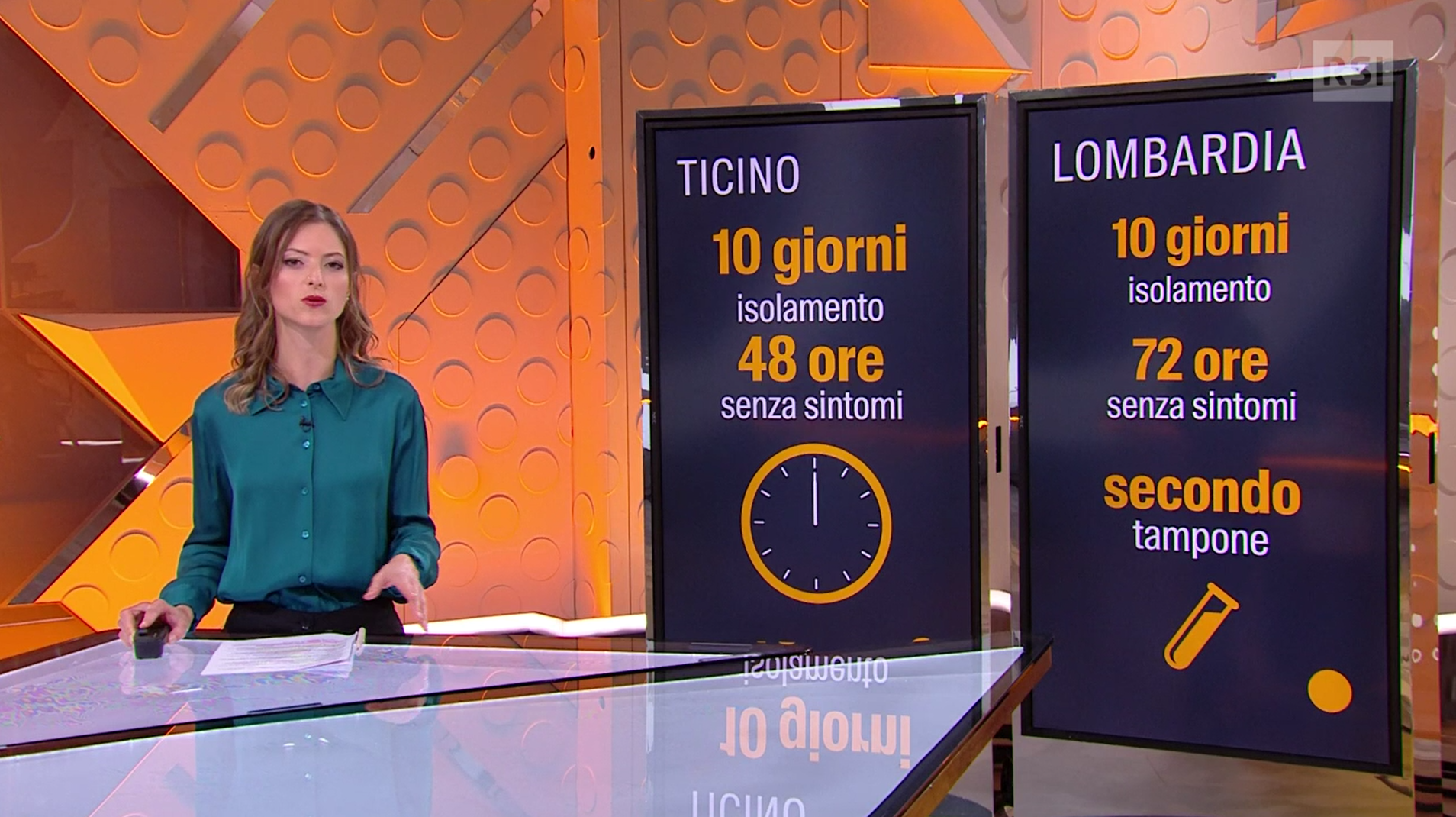

Ma mentre il sindacato richiama i datori di lavoro alla responsabilità, emerge un’oggettiva possibilità di malinteso nello stabilire quale sia il momento del rientro per i frontalieri: Italia e Svizzera hanno regole diverse. L’isolamento per chi ha avuto il Covid è per entrambe 10 giorni, tuttavia nella Confederazione al termine di questo periodo si può tornare in azienda dopo 48 ore trascorse senza sintomi, mentre in Italia servono 72 ore e il risultato (negativo) di un secondo tampone.

Andrea Puglia, sindacalista OCST sentito dalle Cronache della Svizzera italiana della RSI, sottolinea che il frontaliere non ha altra scelta che sottostare alle leggi italiane: “[…] soggetti che erano risultati positivi in Italia, non potevano ancora uscire di casa nonostante i sintomi fossero passati in quanto il tampone continuava ad essere positivo”. Ma nella decina di casi denunciati hanno “ricevuto l’intimidazione da parte del datore di lavoro di rientrare comunque, facendo riferimento alla legislazione svizzera”.

“Non credo che i datori di lavoro, almeno quelli che abbiamo noi, vogliano fare più di tanto pressione”, dichiara intanto al Quotidiano il direttore delle Associazione industrie ticinesi AITI, Stefano Modenini. “Loro hanno interesse a che le persone tornino a lavorare sane. Quindi io non posso escludere che qualcuno lo faccia ma mi sento di poter dire che gran parte dei datori di lavoro si comporta in maniera responsabile”.

“Anche residenti”

Giangiorgio Gargantini, segretario regionale di UNIA, riconosce che il problema riguarda soprattutto il terziario ma riferisce che il sindacato ha ricevuto segnalazioni “anche da parte di lavoratori residenti. Tutto quanto attiene alle quarantene soprattutto in caso di lavoratori e lavoratrici non sintomatici restano una zona grigia nella quale subiscono molte pressioni”.

Nel servizio radiofonico RSI, le interviste integrali a Puglia e Gargantini

La posizione dei frontalieri rimane però più delicata, per se stessi e per i rapporti tra Italia e Svizzera. La stampa italiana accusa la Confederazione di creare tra i pendolari dei “portatori di Covid” che fanno salire il contagio nelle aree a ridosso del confine. La colpa, si legge in un articolo del Corriere della Sera, sarebbe dell’approccio elvetico nella lotta alla pandemia -definito “blando per lunghi periodi”- e di “superficiali misure di sicurezza adottate nelle aziende”. Al momento, tuttavia, non risultano picchi di contagi nei lavoratori in trasferta in Canton Ticino.

Perché niente tampone

Ma l’approccio italiano non è effettivamente più sicuro? “È riconosciuto e documentato”, spiega alle Cronache della Svizzera italiana Christian Garzoni, specialista in malattie infettive alla clinica Moncucco di Lugano, che dopo una malattia Covid durata almeno 10 giorni e 2 giorni senza sintomi la persona non è più contagiosa e “a quel punto può uscire di casa, interagire liberamente con altre persone e tornare al lavoro”. “Ci sono situazioni particolari dove i medici impongono altre misure ma in caso di pazienti che hanno soggiornato a lungo in cure intensive oppure sono stati al respiratore”.

Quanto al secondo tampone, Paesi come la Svizzera vi rinunciano poiché “il test spesso resta positivo anche per settimane perché non va a detettare del virus vivo e pericoloso, ma del DNA del virus. Noi sappiamo che il DNA può essere presente a lungo, ma non c’è più virus vivo”, conclude Garzoni.

tvsvizzera.it/ri con RSI (CSI e Quotidiano del 12.11.2020)

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.