Quando la Svizzera armò le Brigate Rosse

Oltre cinquant'anni fa, a Ponte Brolla, in Ticino, si consumò uno dei primi atti della stagione eversiva in Italia. Dal deposito militare furono rubate granate e pistole destinate ad alimentare la violenza degli anni di piombo. Solo molti anni dopo si sarebbe scoperto che dietro a quel furto si celavano connivenze e falle istituzionali.

Nel 1972, in piena Guerra fredda, scassinare il deposito militare di Ponte Brolla, all’imbocco della valle Maggia, fu quasi un gioco da ragazzi per un gruppo di sovversivi italiani, aiutati da alcuni militanti ticinesi. Bastò un paranco per far saltare le serrature, visto che la porta blindata era semplicemente accostata. Il bottino della spedizione fu impressionante: 135 granate a mano tipo HG 43, una mitragliatrice, pistole lanciarazzi e oltre 1400 munizioni di vario calibro. Fu il primo grande colpo della lotta armata che stava nascendo in Italia.

Arsenali svizzeri, un Eldorado per i terroristi italiani

“Era la notte dal 15 al 16 novembre del 1972. Tra gli aiutanti c’era anche un giovane ticinese che aveva svolto nel forte un corso di ripetizione e conosceva bene il labirinto di cunicoli”, spiega lo storico Raphael Rues, che da anni indaga su questo particolare traffico d’armi. Il furto di Ponte Brolla fu il momento culminante di una lunga serie di rapine compiute in Ticino, tra cui a Morbio Inferiore e Superiore, Locarno, Giubiasco, Airolo-Stalvedro, Sant’Antonino, Biasca, Acquarossa, Ceneri, Melide e Novazzano.

All’inizio degli anni Settanta, i depositi militari e gli stand di tiro elvetici erano veri e propri negozi self-service per le organizzazioni eversive di ogni orientamento politico. Tra il 1970 e il 1975 si registrarono oltre 180 furti di armi e munizioni in Svizzera, una trentina solo in Ticino. Non tutti fruttarono bottini paragonabili a quello di Ponte Brolla, ma la vicinanza geografica e linguistica, la permeabilità del confine e la scarsa protezione dei depositi militari trasformarono il Cantone a sud del San Gottardo in una base di approvvigionamento fondamentale per il terrorismo italiano.

La stampa ticinese dell’epoca scriveva di Eldorado e Far West. “Nel 1972 furono saccheggiati praticamente tutti gli stand di tiro vicini al confine italiano, da cui sparirono munizioni e persino alcuni fucili d’assalto”, prosegue Rues, fondatore del sito Insubrica HistoricaCollegamento esterno, dedicato alla storia della regione transfrontaliera tra Ticino e le province italiane del Verbano-Cusio-Ossola, Varese e Como.

>>> L’approfondimento della RSI sul Ticino e la Svizzera durante gli Anni di piombo:

Altri sviluppi

Il ruolo del Ticino negli Anni di piombo tra armi, arresti e rifugi

“Il numero di furti può sembrare enorme, ma all’epoca c’erano circa 2’500 depositi di armi sparsi sul territorio elvetico”, ricorda lo storico. “Siamo in piena Guerra fredda e la strategia della mobilitazione generale prevedeva arsenali un po’ ovunque, concepiti per garantire in poche ore la prontezza di fuoco dell’esercito. Spesso erano inadeguatamente sorvegliati e le misure di sicurezza erano insufficienti. Questa vulnerabilità sistemica fu sfruttata dal terrorismo internazionale, sia di estrema destra che di estrema sinistra”.

Nel libro Terrorismus und Marxismus, Albert Stahel, professore di studi strategici presso il Politecnico federale di Zurigo, stima che in Svizzera, tra il 1970 e il 1979, vennero trafugati 392 fucili d’assalto, 6 mitragliatrici, 2836 pistole, 513 granate, 306 mine e quasi quattro tonnellate di esplosivo.

Nel 1957 il maggiore bernese Hans von Dach pubblicò Der totale Widerstand, un manuale pensato per preparare la Svizzera a un’eventuale invasione sovietica. Divenne un bestseller internazionale, una sorta di Bibbia per gruppi eversivi di tutto il mondo. Negli anni Settanta, ad esempio, fu ritrovato nei covi della Rote Armee Fraktion in Germania.

“Von Dach descriveva in maniera molto dettagliata come far saltare un binario o costruire una bomba Molotov”, spiega lo storico Raphael Rues. Il manuale presentava anche schemi per sabotare tralicci dell’alta tensione, erigere barricate stradali, tecniche per occultare armi e munizioni o sopravvivere all’aperto mangiando cortecce, lumache e rane.

Nel 1969 le idee di von Dach ritornano nel libretto rosso “Difesa civile“, distribuito a ogni famiglia elvetica: un vademecum che univa i consigli della protezione civile ai principi della resistenza della popolazione civile. Il nonno di Rues ne conservava una copia: “C’era di tutto: da come difendersi dalla bomba atomica a cosa dire o non dire in pubblico”.

Complicità ticinesi

Le organizzazioni eversive riattivarono i collegamenti e i contatti transfrontalieri nati negli anni dell’occupazione tedesco-fascista dell’Ossola e del lago Maggiore durante la Seconda guerra mondiale. I gruppi, soprattutto di sinistra, poterono contare inoltre sull’aiuto e sulla complicità di alcuni giovani docenti ticinesi che avevano partecipato all’occupazione dell’aula 20 alle Magistrali di Locarno nel marzo del 1968. “Alcuni maestri formatisi in quel periodo di proteste studentesche arrivarono addirittura a sottrarre i fucili d’assalto dei compagni di corso o dei colleghi insegnanti, prelevandoli dalle loro cantine o dai loro appartamenti”. Un gesto che, per Rues, testimonia l’accecamento ideologico dei responsabili.

Nello stesso anno del furto di Ponte Brolla si moltiplicarono le effrazioni ai danni di automobili, dalle quali venivano sottratti carte d’identità e libretti della circolazione, usati poi per spostarsi tra Italia e Germania. Alcuni di questi documenti saranno ritrovati, mesi o anni più tardi, nei covi di terroristi italiani e tedeschi. Dopo i depositi militari, l’attenzione si spostò poi sui cantieri edili. Ad esempio, nel 1973 vennero rubati 425 chilogrammi di esplosivo a Airolo-Stalvedro, esplosivo usato dalla ditta Pollini per la costruzione dell’autostrada A2.

Le negligenze elvetiche

“Per troppo tempo, la polizia svizzera non si accorse che le organizzazioni eversive italiane si stavano armando grazie alle negligenze elvetiche”, sottolinea Rues. “Si credeva che si trattasse di normali furti commessi da comuni criminali”. Nemmeno il tentativo di rapina di una banca nel Varesotto, quattro mesi dopo il colpo di Ponte Brolla, perpetrato con una bomba a mano svizzera da due simpatizzanti di Potere Operaio, mise gli inquirenti sulla pista giusta. L’obiettivo della rapina alla banca era infatti il finanziamento dell’eversione.

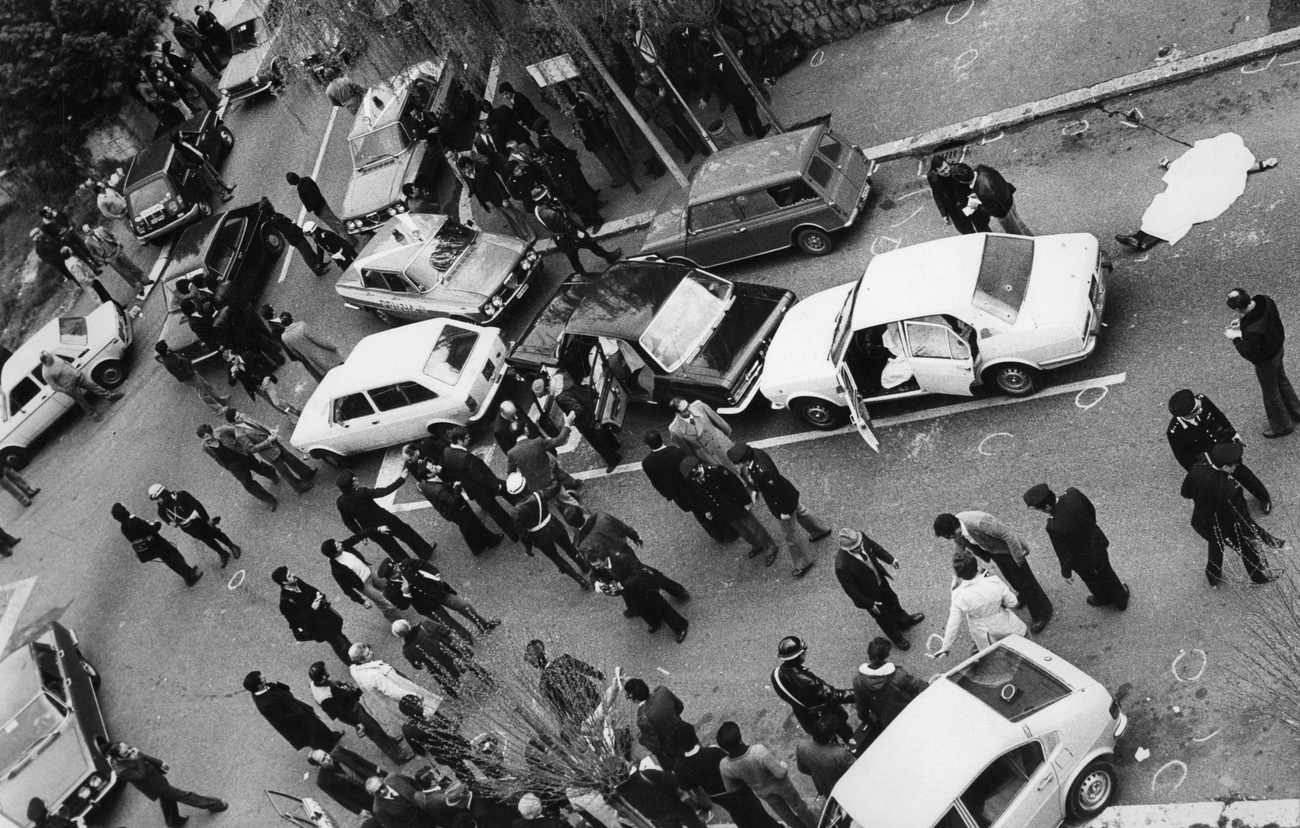

Fu la prima volta che una “svizzera”, come vennero poi chiamate le bombe a mano provenienti dai depositi elvetici, fece la sua comparsa in Italia. Negli anni successivi, fucili e granate elvetiche furono rinvenuti in vari covi delle Brigate Rosse, tra cui quello di via Gradoli a Roma, base utilizzata da Mario Moretti e Barbara Balzerani durante il sequestro di Aldo Moro. “Altre granate furono impiegate durante l’operazione dei Carabinieri che nel 1975 portò all’uccisione della terrorista Margherita Cagol o in rapine e assalti a istituti bancari italiani o in altri momenti della stagione di piombo”, ricorda lo storico ticinese.

Nuove misure di sicurezza

Solo a partire dal 1976, il numero di furti cominciò a diminuire, dopo che l’esercito svizzero introdusse nuove misure di sicurezza con il progetto SMUD (Schutz von Munition vor Diebstahl, in italiano, protezione della munizione dal furto). “Si installarono dispositivi d’allarme e sistemi che attivavano detonatori e sirene in caso di tentata effrazione”, spiega Rues. Ci vollero almeno sette anni prima che emergesse la verità sul furto di Ponte Brolla e su altri episodi legati a gruppi eversivi italiani attivi in Ticino. Fu solo grazie all’arresto di Carlo Fioroni, alle indagini del procuratore pubblico Dick Marty e al processo di Locarno del 1981 che si scoprì il coinvolgimento dei brigatisti italiani e di alcuni militanti ticinesi.

Per la sua portata, quello di Locarno fu un procedimento unico in Ticino. Gli imputati principali vennero condannati a poco più di due anni di reclusione. “Se si considerano la gravità dei fatti e la quantità di esplosivi e armi trafugate, le sentenze appaiono oggi sorprendentemente miti”, afferma Rues. “Dietro quella clemenza si può leggere una scelta politica: procuratore e giudici compresero che le falle del sistema erano evidenti. L’incapacità di identificare rapidamente i colpevoli e la facilità con cui le armi erano finite nelle mani di organizzazioni eversive mettevano a nudo le gravi carenze istituzionali. In tale contesto si preferì probabilmente calmare le acque piuttosto che aprire un’inchiesta più approfondita sulle responsabilità di un intero sistema”. Nel frattempo, però, le armi di Ponte Brolla avevano già lasciato dietro di sé una scia di morti e feriti in Italia, e forse anche in altre parti d’Europa.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.