“In realtà appartengo al mondo dei morti di Bergen-Belsen”

La musicista Katharina Hardy è sopravvissuta a due campi di concentramento. Nel 1956 è fuggita con il marito e due figli piccoli dall'Ungheria e ha cercato rifugio in Svizzera. Solo dopo decenni è riuscita a parlare della sua traumatica esperienza nei lager nazisti.

È quasi impossibile descrivere Katharina Hardy. Ha un carisma, un’energia e una semplicità straordinarie. La si deve incontrare per comprendere fino in fondo il significato di frasi come queste: “Bergen-Belsen è la mia casa”. È stata una delle ultime testimoni dell’Olocausto che avevano scelto la Svizzera come loro terra d’adozione. Il 5 agosto 2022 è morta a Spiez, nel canton Berna.

“Per me questa vita normale è ridicola perché la gente non può immaginare l’inimmaginabile, ciò che ho vissuto.”

Katharina Hardy

La sua vita? L’ha suddivisa in tre capitoli. Il primo: nata nel 1928 a Budapest, all’età di sette anni ha iniziato a suonare il violino. La sua infanzia nella capitale ungherese si è intristita a causa dell’antisemitismo sempre più diffuso. Per strada la gente le sputava addosso, a undici anni è stata esclusa dalla prestigiosa accademia di musica Franz-Liszt perché “ero ebrea”.

Poi la deportazione in due campi di concentramento: Ravensbrück e Bergen-Belsen. Katharina Hardy aveva 16 anni e pesava 29 chilogrammi quando i soldati britannici l’hanno trovata. Era l’unica sopravvissuta della sua baracca.

Il secondo capitolo: aprile 1945 fino all’invasione dell’Ungheria da parte delle truppe sovietiche nel 1956. Quando è tornata a Budapest nell’agosto 1945 il suo violino era ancora lì ad aspettarla, ma era rotto, fatto a pezzi dai “soldati russi”. Un’organizzazione caritatevole americana gliene ha regalato uno nuovo.

Ha ricominciato ad esercitarsi giornalmente, in modo quasi ossessivo. “Ero un’altra persona, non ero più la stessa che era stata deportata nei lager nazisti. Sono tornata e mi sono detta che ciò che avevo vissuto era un’invenzione. Ad interessarmi era solo il lavoro”. Di notte, per anni ha sognato la madre e la sorella sedute accanto a lei, sul bordo del letto. “Era la mia vita notturna. Di giorno tutto ciò non esisteva più”.

Il terzo capitolo: è quello più lungo ed è iniziato nel 1956 con la fuga dall’Ungheria superando il confine con l’Austria. Una fuga a piedi, in mezzo alla neve, con il marito e due bambini piccoli di tre e quattro anni. La famiglia fuggiva dalle truppe e dai carrarmati sovietici che avevano invaso Budapest.

A Regensdorf, nel canton Zurigo, dove ha finalmente trovato rifugio, nessuno poteva immaginare che dietro a questa fuga si celasse un’altra storia, ben più traumatica. “Ho taciuto per cinquant’anni”. Nessuno conosceva quell’altro capitolo della sua vita, che era però molto presente in lei, “ogni giorno della mia vita”. Racconta che ha sempre provato a “condurre una vita normale”, ad adattarsi. “Ma per me questa vita normale è ridicola perché la gente non può immaginare l’inimmaginabile, ciò che ho vissuto”.

Essere perfetta

Katharina Hardy siede al tavolo della cucina e sistema una tazzina. Il piattino non è quello giusto: è quello per i biscotti. Finalmente trova la combinazione corretta: “Tutto deve essere in ordine”.

Non sopporta se l’ordine non viene rispettato, se i bicchieri o le padelle non sono al loro posto, “al millimetro”. Ciò la fa arrabbiare. E così non finisce la frase successiva che interrompe dicendo che “se nemmeno qui ho ordine…”.

“Sono sopravvissuta ai campi di concentramento anche grazie alla disciplina.”

Katharina Hardy

Sta in silenzio. Mette biscotti fatti in casa sul tavolo. Ciò che fa, lo fa bene fino in fondo. “Bisogna essere perfetti. Bisogna cercare di svolgere i propri compiti in maniera perfetta”. Non permette che le cose siano fatte a metà. È irremovibile, anche quando insegna violino. Non tollera errori.

Ciò che esige da sé stessa e dalle altre persone è ciò che sua madre pretendeva da lei: assoluta disciplina. La madre non era una musicista, ma era intransigente con lei e sua sorella maggiore di sette anni che si esercitava sui tasti del pianoforte. Anche durante le vacanze, dai nonni in campagna: “Eravamo accompagnate dal maestro di violino o dall’insegnante di musica”. A un certo punto, Katharina Hardy dice: “Sono sopravvissuta ai campi di concentramento anche grazie alla disciplina”.

Frustate

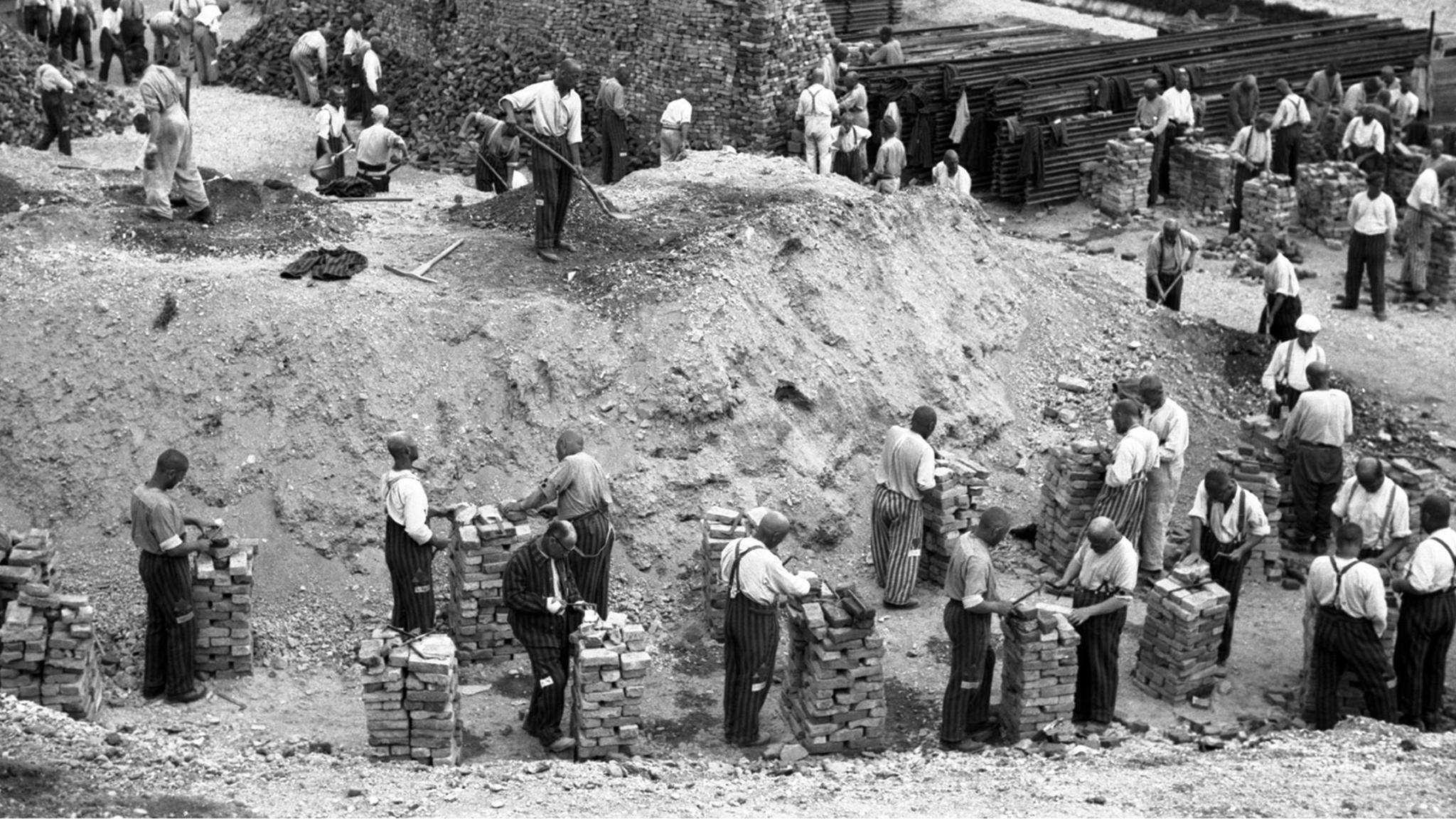

Nel novembre 1944, alcuni membri del Partito delle croci frecciate, partito che collabora con i nazifascisti, hanno arrestato Katharina con la madre. Per strada c’era gente ovunque, ebrei ed ebree che venivano ammassati in una fabbrica di mattoni in disuso. Li hanno lasciati lì per tre giorni. Poi ha avuto inizio la marcia.

Centoventi chilometri di marcia a piedi, nel freddo e nella tormenta di neve. Dormivano all’aperto, nei campi di calcio. La madre massaggiava continuamente la figlia affinché non si congelasse. Il viaggio si è arrestato per tre giorni in un cantiere navale sul Danubio. Le condizioni igieniche erano catastrofiche. La madre si è ammalata di dissenteria. Lì hanno incontrato casualmente il padre che era stato deportato prima di loro.

Altri sviluppi

Quando i negazionisti della Shoah cercavano visibilità

Quando hanno ripreso la marcia, la madre era molto debole e non riusciva quasi più a camminare. Katharina l’ha presa sottobraccio e l’ha aiutata a proseguire. Nella fortezza Komárom, in Slovacchia, sono state rinchiuse in una cella. Sul pavimento c’era un po’ di paglia e una coperta.

Qui il racconto si fa frammentario. I ricordi sono ancora vivi, ma parlarne costa tanta fatica. Brevi frasi, come se fossero buttate lì a caso, immagini interiori accompagnate da singole parole. La madre è sdraiata sulla paglia, gravemente malata. Vuole bere del latte. Katharina le sfila la fede nuziale. Poi prende il cuore a due mani e va dalla guardia carceraria, chiedendo un bicchiere di latte in cambio dell’anello. Sarà l’unico bicchiere che ottiene.

Poi si sente lo schiocco di una frustra. I soldati scacciano Katharina. L’ultima cosa che sente dire dalla madre è l’indirizzo a New York del fratello, lo zio di Katharina. Già durante il viaggio le aveva ripetuto più e più volte questo indirizzo affinché se lo ricordasse, “un indirizzo che non ho più dimenticato”.

Katharina volge per l’ultima volta lo sguardo verso la madre: “Non piange”. Sa che non avrebbe potuto evitarne la morte. Ma che cosa sarebbe successo se fosse rimasta? “Ancora oggi mi sento in colpa”.

“La morte era la normalità”

È stata rinchiusa nel campo di concentramento di Ravensbrück, per due mesi, da gennaio a febbraio del 1945. Poi viene deportata in quello di Bergen-Belsen. Non racconta ciò che ha visto e subito nei due lager. Ma descrive in maniera molto dettagliata come ciò che ha vissuto lì l’ha trasformata e ha cambiato il suo modo di vedere il mondo.

“Vedo il mondo non come lo vedono gli altri.”

Katharina Hardy

Nel campo di concentramento, dice Katharina Hardy, tutto è stato stravolto: “La normalità non era la vita. La normalità era la morte”. La quotidiana presenza fisica della morte, i cadaveri per terra, le continue fucilazioni – vivere era l’eccezione. Tutto ciò, dice Katharina Hardy, l’ha plasmata in maniera profonda.

La sua visione della vita e della morte è stata ribaltata per sempre. “Vedo il mondo non come lo vedono gli altri. In realtà appartengo al mondo dei morti di Bergen-Belsen. Appartengo a quel posto dove sono stata plasmata profondamente”.

Quando, il 15 aprile 1945, i soldati britannici hanno liberato Bergen-Belsen, la donna giaceva sul pavimento con le gambe piegate, non era più in grado di raddrizzarle, ad alzarsi. Non riusciva a deglutire, a mangiare. “Da settimane ero in uno stato di dormiveglia”. Venne portata in un lazzaretto.

Pochi mesi dopo la liberazione, nel giugno 1945, aveva già messo su sei chili: pesava 35 chilogrammi. Su un elenco con il nome delle persone sopravvissute trovò quello del padre – lo incontrò a Budapest. “È stata l’unica volta che ho visto piangere mio padre”. Sono tornati nel vecchio appartamento. Mancava un muro e faceva un gran freddo. “Non avevamo soldi per ricostruirlo”.

Quando ha ricevuto il nuovo violino, ha iniziato ad esercitarsi. Si è esercitata nonostante il freddo, con le dita irrigidite. “Di ritorno a Budapest ero un’altra persona, con un’anima incredibile. Avevo visto un mondo capovolto. Non c’era Dio, non c’era nulla. Solo il lavoro e andare avanti. Tremendamente duro. E questa durezza non mi ha più abbandonata”.

Più tardi, nella sua biografia ha strappato tantissima vita alla morte. Una carriera come musicista, una famiglia numerosa: tre figli, cinque nipoti, tre pronipoti. Molti sono diventati a loro volta musicisti, un figlio, due nipoti, una nipote: “Ho fondato una dinastia di musicisti”. E di ciò è fiera.

Non è possibile descrivere Katharina Hardy, la si deve incontrare di persona per capire che queste due frasi non sono una contraddizione: “Non ti abbandona un solo secondo”. E: “Ho avuto una vita bellissima. In un certo senso”.

Prima che il ricordo diventi storia. Sopravvissuti all’olocausto, oggi, in Svizzera. 15 ritratti. Edito da Limmat-VerlagCollegamento esterno, 2022.

Traduzione dal tedesco di Luca Beti

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.